背景

で紹介したアーキテクチャの中にBloom Filterというものがありました。

今回はこちらの仕組みを説明します。

Bloom Filterとは

Bloom Filterは 偽陽性(無いのにあると回答)はあるが、偽陰性(あるのに無いと回答)はない ことでデータの存在有無をメモリ効率良く保持する確率的データ構造です。

具体的なユースケースとして

- データベースのキャッシュ存在チェック

- データベースクエリやキャッシュへのアクセス前に、対象のデータが存在するかを事前にフィルタリング

- 分散システムでの存在チェック

- 分散システムや分散キャッシュにおいて、データが特定のノードに存在するかを事前に確認

- DynamoDB や Bigtable などでデータの分散配置を効率化し、データが「存在しない」と判断された場合にクエリを回避

- 推薦システム

- 動画配信サービスやECサイトの推薦アルゴリズムで、ユーザーにすでに推薦済みのアイテムを除外。

などがあります。

前回のLSM Treeは真ん中の分散システムでの存在チェックですね。

仕組み

なぜ前述のユースケースが実現できるかの仕組みをこれから説明します。

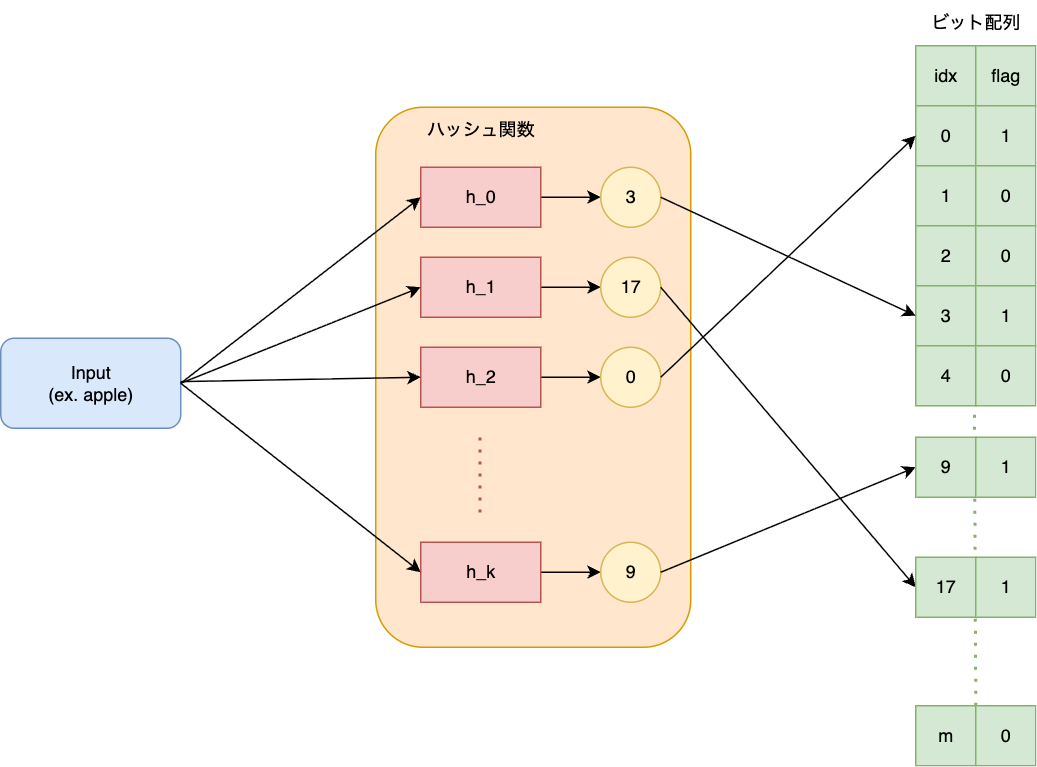

まず前提として

- 長さ

mのビット配列(初期はすべて0) k個のハッシュ関数(例:h_0,h_1,h_2)

を用意します。

フロー

次にデータの追加や存在チェックのフローです。

1. 要素の追加(insert)

例として文字列 "apple" を追加します。

- 各ハッシュ関数で

"apple"をハッシュしてビット配列のインデックスを得る- たとえば

[5, 17, 23]

- たとえば

- ビット配列のそのインデックスを 1に設定

bit_array[5] = 1 bit_array[17] = 1 bit_array[23] = 1

2. 要素の存在確認(check)

文字列 "apple" が含まれているかをチェックします。

- 同じようにハッシュして

[5, 17, 23]を得る - すべてのビットが1 → 「含まれている可能性がある」

- どれか1つでも0 → 「絶対に含まれていない」

となります。

例えば文字列 "banana" の場合は、

- 同じようにハッシュして

[3, 5, 11]を得る [5]は"apple"のおかげでビット配列が1- しかし

[3, 11]はビット配列が0→ 「絶対に含まれていない」

となります。

アーキテクチャ図

上記の説明を図で表すと以下の様になります。

メリット・デメリット

データ構造から分かるように、BloomFilterには次のメリット・デメリットがあります。

メリット

- 高速

- メモリ使用率が非常に少ない

- 大規模データセットの存在確認やフィルタリング処理に向いている

- 偽陰性はない

デメリット

- 偽陽性がある

- 複数登録していくうちにビット列は上書きされて精度が悪くなる

- 衝突(collisions)と飽和(saturation)

偽陽性は次のようなケースです。

"apple" → ビット[5, 17, 23] = 1 "banana" → ビット[5, 41, 99] = 1 → "grape" が [5, 17, 41] だと「含まれるかも」と誤判定される

この精度悪化に対して、

- 削除が可能な

Counting Bloom Filter - 要素数が増えて偽陽性率が増えてきたら、新しいBloom Filterを追加で作る

Scalable Bloom Filter

といった改善した仕組みがあったりします。

実装例

Go言語での実装例は以下です。

package main import ( "fmt" "hash/crc32" "hash/fnv" ) type BloomFilter struct { bitset []bool size uint32 } // ハッシュ関数1(FNV) func hash1(s string) uint32 { h := fnv.New32a() h.Write([]byte(s)) return h.Sum32() } // ハッシュ関数2(CRC32) func hash2(s string) uint32 { return crc32.ChecksumIEEE([]byte(s)) } // Bloom Filter作成 func NewBloomFilter(size uint32) *BloomFilter { return &BloomFilter{ bitset: make([]bool, size), size: size, } } // 要素を追加 func (bf *BloomFilter) Add(s string) { h1 := hash1(s) % bf.size h2 := hash2(s) % bf.size for i := 0; i < 3; i++ { // k=3 の場合 pos := (h1 + uint32(i)*h2) % bf.size bf.bitset[pos] = true } } // 存在チェック func (bf *BloomFilter) Exists(s string) bool { h1 := hash1(s) % bf.size h2 := hash2(s) % bf.size for i := 0; i < 3; i++ { // k=3 の場合 pos := (h1 + uint32(i)*h2) % bf.size if !bf.bitset[pos] { return false // 1つでも立ってなければ「存在しない」 } } return true } // 実行例 func main() { bf := NewBloomFilter(1000) bf.Add("apple") bf.Add("banana") fmt.Println("apple:", bf.Exists("apple")) // true fmt.Println("banana:", bf.Exists("banana")) // true fmt.Println("grape:", bf.Exists("grape")) // false or true (偽陽性の可能性) }

ポイントとして

複数のハッシュ関数を個別に用意するのは大変なので、ダブルハッシュという実質2つの関数で任意数のハッシュ関数をシミュレートできる形式を取っています。

func (bf *BloomFilter) Add(s string) { h1 := hash1(s) % bf.size h2 := hash2(s) % bf.size for i := 0; i < 3; i++ { // k=3 の場合 pos := (h1 + i*h2) % bf.size bf.bitset[pos] = true } }

まとめ

LSMツリーやキャッシュロジックの改善策であるBloom Filterについて、図と実装を用いて説明しました。